L'Agroforum, pour mettre l'innovation à la portée des adhérents

Le 2 février, Agora a présenté pour la première fois une édition 100 % digital de l'Agroforum, sous forme d'une web TV en direct, avec de nombreuses thématiques.

L'Agroforum s'inscrit dans une logique d'innovation, de développement et d'ouverture d'esprit. Le conseil d'administration de la coopérative travaille depuis plusieurs mois sur une réflexion stratégique autour de cinq axes dont l'agro-écologie. «Cet axe est incontournable parce qu'il doit concilier des enjeux agronomiques, environnementaux, sociétaux que nous avons à relever en tant que chefs d'exploitation, mais sans sacrifier pour autant la performance économique de nos systèmes de production», introduit Thierry Dupont, le président d'Agora. Pour Agnès Duwer, directrice, cet Agroforum s'inscrit pleinement dans les ambitions d'Agora : «nous avons créé au 1er décembre 2020 un pôle agroécologique interne qui va nous permettre de déployer une stratégie adaptée aux besoins des adhérents. On a besoin de relever des défis, d'expérimenter, de vulgariser et de diffuser la connaissance. Aujourd'hui, il y a déjà le positionnement sur le bio, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, l'expertise autour de la fertilité des sols, les fermes pilotes et tout ce qui il va y avoir comme transformation grâce à cette expérimentation collective.»

Semis direct sous couvert permanent ?

Le semis direct sous couvert ne s'improvise ! Différentes étapes sont à respecter pour assurer la la transition. Premièrement, l'observation du sol. L'objectif est de vérifier la bonne structure de son sol. Deuxièmement, vérifier la fertilité chimique du sol. «Faites des analyses de sol régulièrement pour connaître l'évolution des teneurs en éléments minéraux, en matière organique et pH. Corrigez si nécessaire. Les premières années, la localisation d'engrais au semis et le recours à des couverts végétaux permettent de palier à ce manque de fertilité» explique Michael Geloen, ingénieur Terres Inovia.

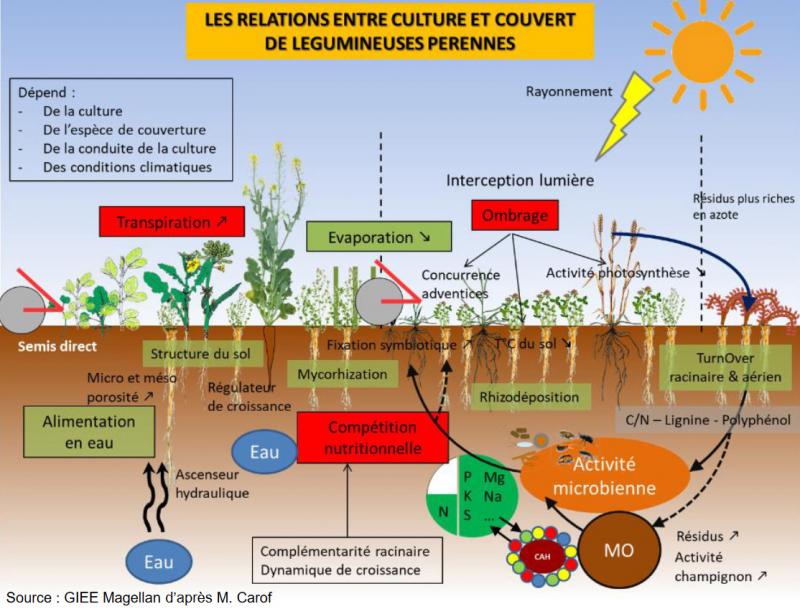

Troisièmement, choisir les bons couverts végétaux et bien les conduire. Les couverts végétaux sont un point essentiel du système de culture en semis direct. L'objectif est que le travail des racines des plantes remplace le travail des outils mécaniques. Pour permettre une bonne efficacité des couverts, ils doivent être bien implantés et bien développés (2 voire 3 t MS/haminimum). Ils devront être conduits pour limiter les effets négatifs (date de semis et destruction). Enfin, concevoir un nouveau système de culture. En agriculture de conservation, la diversification des cultures est primordial. Une rotation diversifiée permettra de contrôler le salissement des parcelles.

Le principe du semis direct sous couvert est de faire co-exister deux cultures (une de vente et une légumineuse pérenne) sur une même parcelle pendant plusieurs années. L'objectif est d'augmenter la productivité sur un hectare en exportant le grain (et/ou la paille) de la culture principale (colza, céréales, maïs, tournesol..) ainsi que le fourrage (ou la graine) de la légumineuse fourragère, ce qui permet d'améliorer les performances économiques. Ensuite, on parle de la maximisation des bénéfices agronomiques du semis direct. Le non-travail du sol et la couverture végétale entraînent des effets positifs sur la portance des sols, l'augmentation de la teneur en matières organiques, une meilleure infiltration de l'eau et la lutte contre l'érosion. La présence d'un couvert permanent permet grâce au réseau racinaire en place de créer des conditions favorables à l'implantation des cultures d'hiver (humidité, température tamponnée et activité microbienne. Le couvert permet également demain tenir un habitat propice au développement des auxiliaires de cultures (abri, alimentation, lieu de reproduction). Malheureusement, il peut aussi abriter des ravageurs comme les campagnols. Le fait qu'un couvert soit déjà en place à l'implantation de la culture suivante limite en théorie la levée des adventices. «Des économies de désherbage sont alors possibles dans des systèmes où la légumineuse est bien conduite et le système bien équilibré» explique Michael Geloen.

Couvert annuel ou permanent

«Il n'est jamais facile de franchir le pas du couvert permanent ! L'approche est forcément liée au système de culture. L'objectif est de valoriser au mieux le couvert dans la culture et préparer (sans pénaliser) la culture suivante» souligne-t-il. Le couvert permanent avec les cultures d'hiver sera envisageable dans les cultures où son contrôle sera possible. Avec les céréales, le choix du couvert permanent dépendra de l'infestation en graminées. Le lotier corniculé sera à privilégier dans les parcelles avec une problématique graminées, les autres couverts (trèfle/luzerne) seront plus faciles à gérer dans les parcelles propres (du fait de leur sensibilité aux herbicides).

«Pour des cultures de printemps, leurs besoins, mais également ceux des couverts sont importants. Le couvert implanté depuis au moins 1 an peut être plus agressif que la culture pour prélever les éléments dont il a besoin ou capter la lumière.» Les associations entre des plantes hautes (luzerne) et basses (trèfle blanc ou lotier), à enracinement profond (lotier/luzerne) ou moins profond (trèfle blanc) permet de mieux exploiter les ressources (lumière ou éléments minéraux). «Par exemple : dans le mélange luzerne 5 kg + trèfle violet 3 kg, la luzerne se développera mieux dans les zones plus séchantes de la parcelle, alors que le trèfle violet sera plus présent dans les zones plus humides» conclut Michael Geloen.

Démarche bas carbone, une opportunité à saisir ?

Face aux nécessaires actions à mener pour lutter contre le réchauffement climatique, une partie de l'Agroforum d'Agora a donné la parole à Morgane Hénaff, d'Agrosolutions, bureau en expertise et conseils. Quelques chiffres permettent de resituer les enjeux. Derrière le transport (31 %) et l'industrie (19 %), l'agriculture représente en France 18 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ceux-ci sont au nombre de trois et ont des effets plus ou moins impactants sur le réchauffement climatique. D'abord, le méthane (CH4), essentiellement produit par la rumination des bovins, qui représente 45 % des GES agricoles, mais dont le pouvoir réchauffant est 30 fois supérieur à celui du CO2. Ensuite, le protoxyde d'azote (N2O), issu de la fertilisation des sols, pèse 42 % des GES agricoles et son pouvoir calorifique est 265 fois supérieur au CO2. Enfin, le dioxyde de carbone (CO2), produit par la consommation d'énergie fossile, ne représente que 13 %.

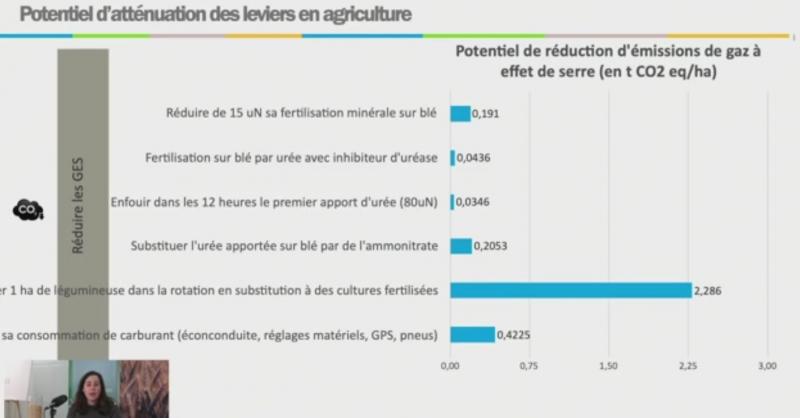

Mais l'agriculture stocke aussi du carbone, dans la matière organique du sol et dans la biomasse produite. Développer ce stockage est une opportunité pour atténuer le changement climatique, mais toutes les pratiques agricoles n'ont pas le même impact de ce point de vue.

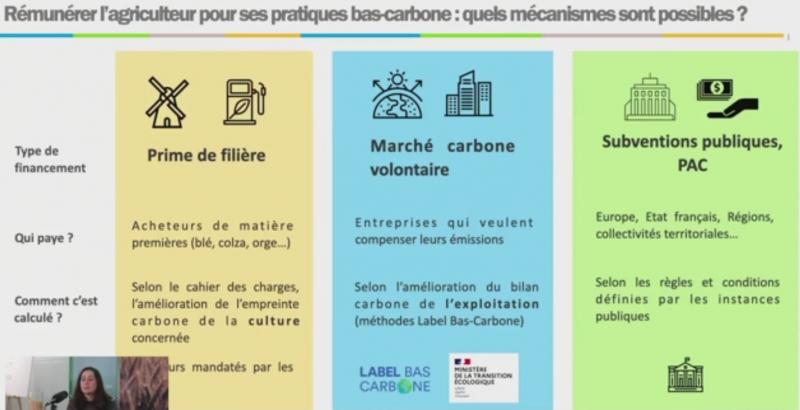

Dans les zones de grandes cultures, ce sont les couverts végétaux et l'introduction de légumineuses dans les rotations qui ont le plus d'intérêt. Pour rémunérer l'agriculteur pour ses pratiques bas carbone, plusieurs mécanismes sont possibles : des primes de filières, le marché du carbone volontaire et les subventions publiques.

Le marché carbone volontaire

Les accords de Paris consistent à limiter la hausse de la température à 2°C ; en Europe, le Green Deal table sur une baisse des GES de 55 % en 2030 avec une Pac dont 40 % du budget seraient orientés vers des actions en faveur du climat. Enfin, au niveau national, l'agriculture doit baisser environ de moitié ses émissions de GES (pour rappel, les autres activités doivent les diviser par six).

Le Label Bas Carbone, mis en place par le ministère de la Transition Énergétique, est une certification pour des démarches agricoles efficaces dans la réduction des GES ou le stockage de carbone. Les entreprises qui veulent réduire leur empreinte peuvent acheter des crédits carbone et le Label Bas Carbone est là pour leur assurer que les actions mises en place auront un réel impact. Ce label est un socle commun accepté par tous, validé scientifiquement, et il se déclinera selon cinq méthodes.

Morgane Hénaff illustrait son propos par un exemple qui pourrait concerner les adhérents d'Agora. Un dossier bas carbone, c'est une méthode approuvée, un porteur de projet, un projet et un financeur. Par exemple, en grandes cultures, Agora pourrait porter le projet d'un groupe d'agriculteurs qui souhaiteraient développer les couverts végétaux, le tout avec un financement de la Poste.

Emmanuel Letesse, chef du pôle agro-écologie d'Agora, brossait les actions mises en place par la coopérative : pilotage de l'azote, colza associé pour réduire les GES, semis direct (moins de carburant), mais aussi bilan carbone sur des fermes pilotes en ACS (agriculture de conservation des sols), bio, conventionnel et méthanisation. Déjà la coopérative vient d'être certifiée sur un colza bas GES, démarche bientôt proposée à tous.

Les opinions emises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. L'Oise Agricole se reserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et reglements en vigueur, et decline toute responsabilite quant aux opinions emises,