Changement climatique, une nouvelle adaptation agricole

Le changement climatique est une réalité. Les manifestations les plus visibles sont le réchauffement rapide de l'atmosphère terrestre et l'intensification des phénomènes météorologiques violents. L'agriculture est concernée à plusieurs titres. D'un côté, elle contribue au réchauffement de la planète ; de l'autre, elle subit de plein fouet les évolutions du climat. Mais elle offre aussi des solutions pour atténuer les effets du changement climatique.

Températures à la hausse, baisse du nombre de jours de gel, augmentation du nombre de jours de forte pluie (particulièrement sur le littoral), hausse du niveau de la mer... le changement climatique impacte le cycle de l'eau et l'agriculture. Les cinq grands risques identifiés par le dernier rapport du Giec (Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat) sont relatifs à l'eau, à l'agriculture et aux moyens de subsistance.

L'agriculture est émettrice de gaz à effet de serre à travers de nombreuses activités : production des engrais et produits de protection des cultures, utilisation des engins agricoles, chauffage des serres, transport des denrées, sans oublier l'élevage bovin.

Dans chaque région, les agriculteurs doivent adapter leur système de production aux nouvelles contraintes climatiques. Selon les cas, la solution passe par l'adaptation des pratiques agronomiques (dates de semis, irrigation...), par l'adoption de nouvelles variétés mieux adaptées, voire par le choix d'une culture de remplacement.

Eau, agriculture et changement climatique : statu quo ou anticipation ?

Selon le rapport CGAAER (Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux), dans les Hauts-de-France, le scénario, sans irrigation, annonce une perte de chiffre d'affaires de 14 millions EUR/an sur l'agriculture et de 75 millions EUR/an pour l'industrie agro-alimentaire, soit une perte économique de 5 % par an pour la filière avec, à la clef, un risque supplémentaire de délocalisation à l'étranger de l'industrie de transformation.

En revanche, une politique de stockage d'eau pourra permettre d'augmenter le chiffre d'affaires, mais aussi la création d'emplois.

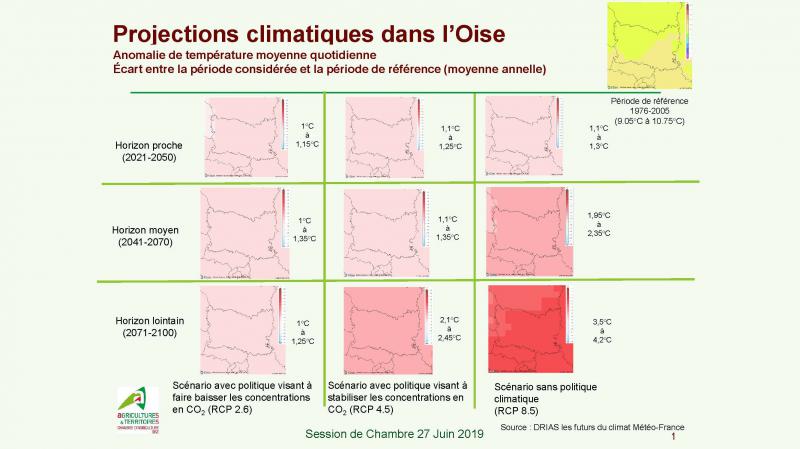

«On peut constater que la température moyenne a augmenté de + 1,75°C à Lille entre 1955 et 2016, soit + 0,3°C sur une décennie. La hausse est plus rapide à l'échelle de notre région qu'à l'échelle de la planète (+ 0,22°C/décennie). Le nombre de jours de gel a tendance à diminuer fortement dans notre région, en particulier sur le littoral. Sur la période 1955-2016, le nombre moyen de jours de gel est de 27 jours. Mais rien de comparable entre les 62 jours de gel de l'année 1955 et les 11 jours de l'année 2016 ! La projection de la tendance actuelle amène à une absence complète des jours de gel à Boulogne-sur-Mer en 2055. Dans cette même ville, on observe une progression régulière des jours de fortes pluies (précipitations supérieures à 10 mm) de + 1,9 jour en moyenne sur une décennie.

La progression est moins perceptible à l'intérieur des terres. À Dunkerque, les relevés indiquent une hausse du niveau de la mer de 9,5 cm entre 1956 et 2016, ce qui correspond à une vitesse d'élévation de 1,6 cm par décennie. Ce phénomène s'explique par la dilatation des masses d'eau océaniques et la fonte des glaciers provoquée par l'augmentation de la température à la surface du globe», explique Éric Demazeau, conseiller à la Chambre d'agriculture de l'Oise. Il poursuit en développant sur la partie des phénomènes hydrométéorologiques en Hauts-de-France.

«Sur la période 1959-2009, on remarque une diminution du nombre de jours de gel de l'ordre de 3 (ex Picardie) à 4 (ex Nord-Pas de Calais) jours par décennie. De plus, sur la même période, on peut constater une augmentation du nombre de journées chaudes de l'ordre de 2 (sur la côte) à 4 (à l'intérieur des terres) jours par décennie. Pour faire simple, au milieu du siècle (années 2050), des évolutions très significatives commencent à concerner les sécheresses agricoles malgré une évolution peu sensible du régime pluviométrique. À la fin du siècle (année 2080), des sécheresses météorologiques plus fortes apparaissent également, notamment en été et en automne. L'assèchement du sol se retrouve en toutes saisons.

Il y aura une aggravation particulière des sécheresses dans le Nord de la France. Le département de l'Oise aura sûrement le climat que l'on peut trouver à Bordeaux voire Marseille en fonction des politiques climatiques».

Quelles sont les solutions ?

Dans chaque région, les agriculteurs doivent adapter leur système de production aux nouvelles contraintes climatiques. Selon les cas, la solution passe par l'adaptation des pratiques agronomiques (dates de semis, irrigation...), par l'adoption de nouvelles variétés mieux adaptées, voire par le choix d'une culture de remplacement.

L'agro-écologie constitue une réponse pour que l'agriculture puisse lutter efficacement contre le réchauffement climatique. En effet, celle-ci permet d'engager une réflexion globale et systémique permettant, à terme, de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce au recours préférentiel à l'azote organique et au développement des légumineuses, à la technique de méthanisation des effluents d'élevage ou au développement de l'agroforesterie.

Les arbres et les haies participent à la durabilité de l'agriculture en assurant protection et enrichissement en carbone des sols, en réduisant le risque de stress hydrique, en offrant un abri naturel aux animaux d'élevage, en abritant les auxiliaires des cultures et en favorisant la biodiversité.

L'agroforesterie, l'association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle, est une pratique ancestrale qui permet une meilleure utilisation des ressources, une plus grande diversité biologique et la création d'un micro-climat favorable à l'augmentation des rendements.

«On doit se tourner vers des stratégies d'atténuation des émissions de GES en agriculture. Il suffit d'agir sur trois grands axes : réduire, stocker et substituer. Le premier concerne la réduction des émissions CO2, N2O, CH4 pour économiser l'énergie consommée directe (fioul, électricité) et indirecte (autres intrants agricoles), mais aussi pour réduire les émissions de CH4. Le deuxième concerne le stockage dans les sols (carbone organique) et dans la biomasse (bois, agroforesterie) et aussi réduire le déstockage (dégradation des terres, artificialisation des sols...).

Le dernier consiste à substituer des produits bio-sourcés (chimie verte, agromatériaux) à des produits très émissifs de GES (pétrole, gaz...) et produire des énergies renouvelables» exprime Éric Demazeau.

«Il faut savoir que le département de l'Oise est le 2e département des Hauts-de-France (derrière le Nord) en surfaces certifiées bio ou en conversion avec 23 % de la surface régionale (source Agence bio, surfaces 2017). Il a également la deuxième place en surfaces bois et forêts avec 29,9 % de la surface régionale.»

Les opinions emises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. L'Oise Agricole se reserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et reglements en vigueur, et decline toute responsabilite quant aux opinions emises,